Druckerstube

Es waren die Fertigkeiten von Kalligrafen, Goldschmieden, Stempelschneidern und Metallgiessern um Johannes Gutenberg, die in Mainz wahrscheinlich ab 1448 die mechanische Technik des «Schreibens ohne Feder» entwickelten. Den Höhepunkt bildete die von 1452 – 54 erstellte 42-zeilige Gutenbergbibel:

Gutenbergbibel, Buch Genesis. Ex. Staatsbibliothek zu Berlin und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main.

Mit den neuen Techniken wurden nur die Texte hergestellt. Die damals übliche Ausgestaltung eines Buches (Schmuck, Initialen, Lesehilfen) erfolgte in Handarbeit und orientierte sich an den Wünschen der Käufer*innen des Rohdruckes.

Die Gutenbergbibel erschien in rund 180 Exemplaren, 30 noch auf Pergament, 150 auf Papier. Solches wurde in Europa nach 1450 in ständig wachsender Produktion gefertigt. Als saugfähiger Stoff eignete es sich besser für den Druck und wurde durch seine einfachere und billigere Herstellung zu einem entscheidenden Motor des beginnenden Medienwandels.

Der Papierer. Jost Amman, Ständebuch, Frankfurt am Mai 1568

Die Mainzer Erfindung war eine Schönschreib- und Kopiermaschinerie, mit der sich ein Text in hoher Ästhetik «unbegrenzt» vervielfältigen liess. Zentren des Produktionsablaufes bildeten die Letterngiesserei, der Setzkasten und die Druckerpresse. Die rekonstruierte Offizin im Schlossmuseum Beromünster spiegelt anschaulich die neuartige, vorindustrielle Arbeitsteilung.

Mit der Produktion von Texten war es aber nicht getan. Die typografische Multiplikation konnte nur Erfolg haben, wenn sich ein Buchhandel entwickelte, der ein breites lesekundiges Publikum erreichte. Die Frühdrucker wurden zu Fabrikanten, Verlegern, Händlern in einer Person.

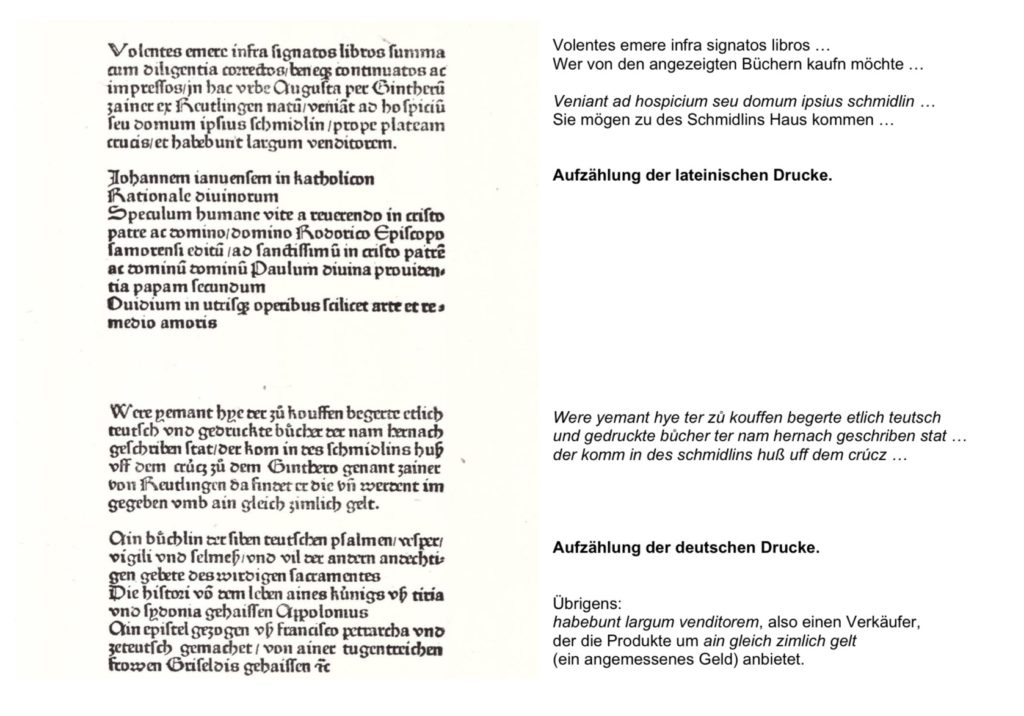

Werbezettel um 1471: Ein Sortiment in Latein und Deutsch, ein wenn nötig sprachlich aufteilbares Werbeblatt und die Zusicherung eines verhandlungswilligen Verkäufers. Drucker Zainer in Augsburg kümmerte sich um seine potenziellen Kunden.

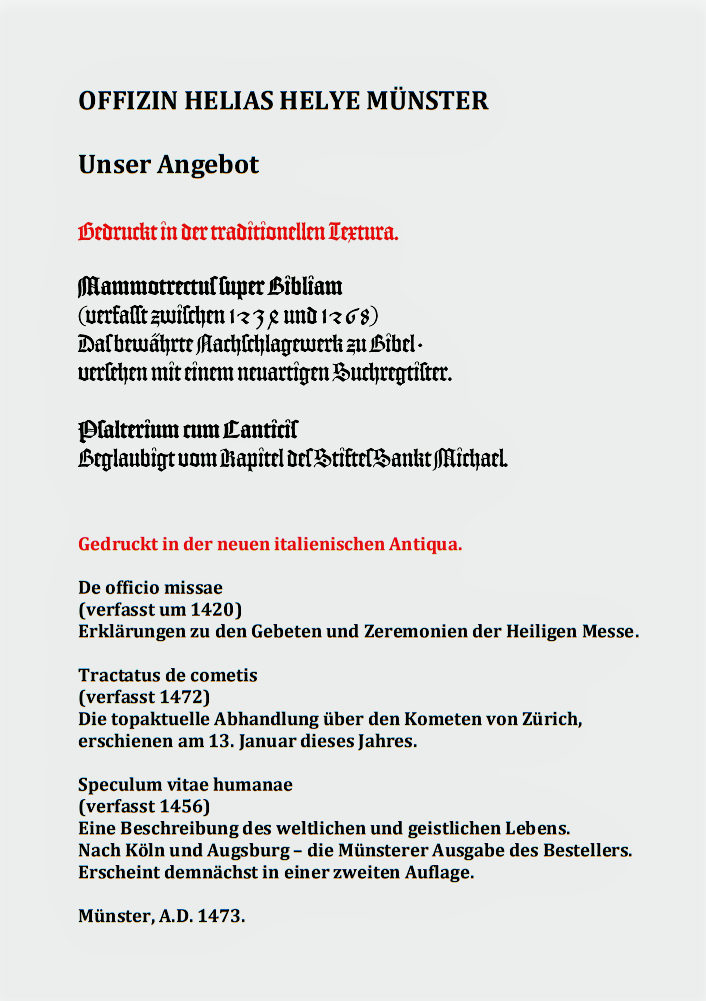

Zu einem so grossen Sortiment wie die Offizin Zainer schaffte es die Münsterer Druckerei in ihrem rund 5-jährigen Bestehen nicht. Aber immerhin das Angebot kann sich sehen lassen:

Ein möglicher Werbezettel der Druckerei Münster im Jahre 1473, der in dieser Form sicher nie gedruckt wurde.

Geschichte schrieb – resp. druckte – Helias Helye mit dem Schlusswort des «Mammotrectus», der die erste Datierung eines gedruckten Buches in der Schweiz enthält.

Mammotrectus, Ex. ZHB Luzern. Kaufvermerk Mammotrectus, Luzern. Nachwort mit Datierung «Millesimo». Als Rohdruck am 27. Nov. 1470 für 3 Gulden Quadringentesimo Septuagesimo (1470). erstanden. (Ein Mastochse kostete 7-8 Gulden).

Neben dem «Mammotrectus» veröffentlichte Helias Helye noch zwei weitere kirchliche und zwei weltliche Bücher. Sie enthalten für die damalige Zeit wichtige Innovationen, die wir Ihnen bei einem Besuch im Schlossmuseum gerne erklären.